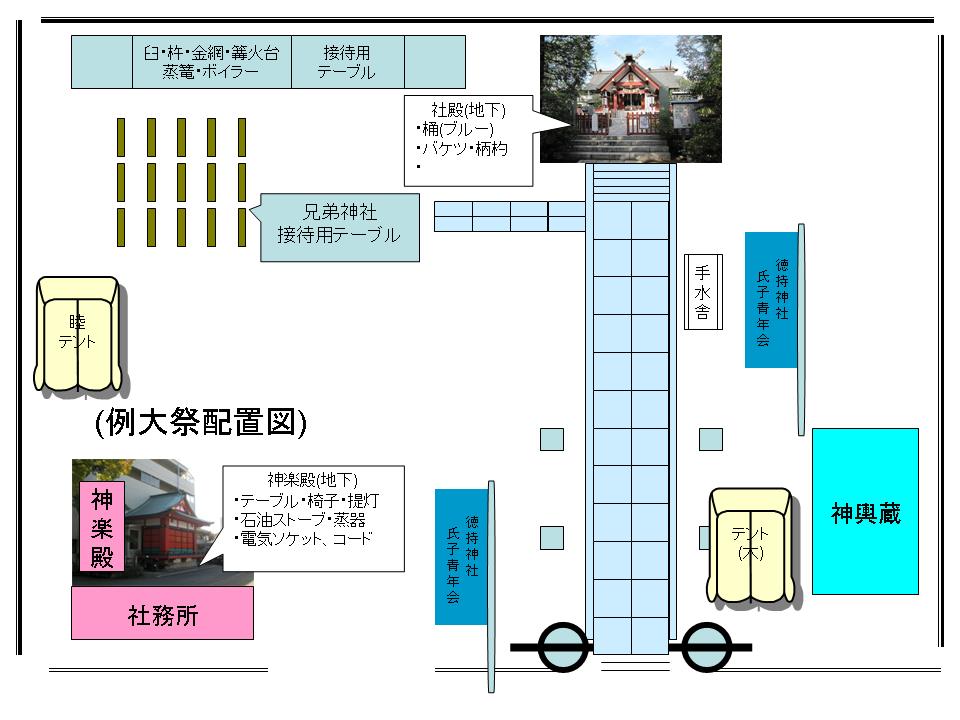

|

仦仧仦丂椺戝嵳丂仦仧仦

忛撿偺壓挰偲塢傢傟偰偄傞抮忋偼丄屼夛幃偱桳柤側抮忋杮栧帥偺偁傞栧慜挰偱偡丅 墂慜偺彜揦奨傪捠傝敳偗傞偲丄傢偑巵巕惵擭夛偑懜悞偡傞摽帩恄幮偑偁傞丅杮嵳偼俀擭偵侾搙偱乽堿嵳乿偵摉偨傞擭偼 捠忢丄恄幮恄梎偼弌側偄偱挰恄梎偩偗偑楢崌搉屼偟偨傝丄奺挰夛傪楙傝曕偔抧堟偑懡偄偺偩偑丄摽帩恄幮偺堿嵳偼丄 恄幮恄梎偑搚梛偺彧媨偩偗搉屼偡傞丅俀侽侽俋擭偼堿偺擭偱彧媨偺屵屻俈帪偵摽帩夛娰傪弌敪偟丄墂慜彜揦奨傪弰岾偟偰 屵屻俉帪敿偛傠偵媨擖偡傞丅 杮嵳傝偺擭偼嬥梛擔偵屼楈擖傟丄搚梛擔偑椺戝嵳丄擔梛擔屵慜俉帪偵恄幮恄梎偑媨弌偟偝傟巵巕挰撪傗墂慜偺彜揦奨傪 楙傝曕偒梉曽媨擖傝偡傞丅 扴偓庤偼孼掜恄幮傗抧尦偺曽偑庡懱偱丄搑拞媥宔傪偼偝傫偱丄摽帩恄幮傑偱扴偓捠偡丅墂慜捠傝彜揦奨偺 墂偺傎偆偐傜擌傗偐側抮忋殥巕偑暦偙偊巒傔丄傗偑偰恄姱偲巵巕憤戙傪愭摢偵恄梎偑嬤偯偔偲抮忋墂慜偼恖偺攇 偵偮偮傑傟傞丅 恄梎偼摽帩恄幮偵岦偐偆偑捁嫃慜傪捠傝偡偓偰丄偮偓偺怣崋傑偱峴偭偰堷偒曉偟捁嫃傪愽傝媨擖偲側傞丅 嫬撪偺嶲摴偼弌揦偱偄偭傁偄偩偑丄壆戜偺曽偲偺楢実傕側傟偨傕偺偱壆崻偺忋偘壓偘偱丄擻晳戜偺恄妝揳慜傑偱峴偭偰 搉屼傪廔偊傞 彜揦奨偐傜恄幮傑偱採摂偑棫偪暲傃丄偍嵳傝傜偟偄暤埻婥偵曪傑傟擌傢偆岝宨偼偄偮尒偰傕椙偄傕偺偱偁傞丅 仦仧仦丂摽帩偺恄梎丂仦仧仦 媨恄梎偼徍榓51擭亙愺憪偺媨杮廳媊偺嶌亜悺朄俀広俁悺丄恄梎偼敀栘偱搨攋晽壆崻 嬵嶥偼乽摽帩乿丄掔摂偼乽摽帩恄幮乿乽巵巕惵擭夛乿丄殥巕楢偺忔偭偨僩儔僢僋傪慜偵搉屼丅 偙偺恄梎傪攦偆帪偵偼丄彫偝偄怴昳傪嶌傞偺偑椙偄偐丄屆偔偰傕丄戝偒偔偰桼弿惓偟偄戝恄梎傪 廋棟偟偰巊偆偺偐専摙偟偨寢壥乽怴偟偔偰彫偝傔偱寉偄恄梎乿傪攦偆傎偆傪慖傫偩偦偆偱偡丅 仦仧仦丂摽帩恄幮偺桼弿丂仦仧仦 乮怴曇晲憼晽搚婰峞乯 乮摽帩懞乯敧敠幮偼丄幮抧1抜4悿14曕丄柶揷22曕丅彫柤杮懞捯巕摽忔堾偺抧懕偒偵偁傝丄懞偺捔庣側傝丅 姪惪偺擭楌徻側傜偢丄杮幮1娫敿巐曽丄攓揳2娫巐曽丅慜偵捁嫃偁傝丄椉拰偺娫8広丅嵳楃8寧15擔摽忔堾偺帩丅 枛幮揤恄幮丅杮幮偺塃偵偁傝丄彫釱丅 堫壸幮丅揤恄釱偺暲偵偁傝丄惀傕彫釱丄惓堦埵暁尒堫壸偲崋偡丅乮怴曇晲憼晽搚婰峞傛傝乯 乮嫬撪宖帵乯 屼憂寶偼寶挿擭娫乮1249-55乯偲揱偊丄朙慜偺塅嵅敧敠媨傛傝屼暘楈傪姪惪曭嵵丄屼敠嶳敧敠媨偲傕徧偝傟丄 塦尨孲抮忋懞戝帤摽帩偺廧柉偺庣岇恄偲偟偰懜悞偣傜傟丄尦摽帩偺撿抧嬫乮杮懞乯偵捔嵗丄乮尰抮忋幍挌栚 憘慣帥晅嬤乯柧帯39擭乮1906乯抮忋嫞攏応乮摉帪擔杮堦偺婯柾偲偄傢傟偨乯愝抲偺偨傔尰嵼抧乮媽戝帤摽帩809斣抧乯 乮摉帪嫬撪510捸乯偵堏揮丄柧帯41擭5寧嵞寶摨擭9寧15擔摽帩忋廻偵捔嵗偺堫壸恄幮傪崌釰丄弙岟慗嵗傪幏峴丄 幮柤敧敠恄幮傪摽帩恄幮偲夵徧偡傞丅乮嫬撪宖帵傛傝乯 仧仦仧丂椺戝嵳(彅弨旛)丂仧仦仧 丒5寧乣6寧丂嵳傝億僗僞乕嶌惉丄宖帵 丒6寧乣7寧丂恄梎搉屼峴掱嶌惉 丒7寧仜仜擔(搚)丂恄梎忺傝偮偗摍丄彅弨旛(廤崌:14帪) 丒7寧仜仜擔(嬥)丂採摂摍忺傝偮偗丄丄僥儞僩愝塩丄屼楈擖傟摍丄(廤崌:19帪)丂 仧仦仧丂椺戝嵳(慜擔)丂仧仦仧 丒7寧仜仜擔(搚) 丂(廤崌:屵慜9帪)丄恄梎敿揨拝梡 丒庤悈応強惔憒丄庤怈弌偟乮2柤乯丄悶帩偪乮1柤) 丒嶲攓丂乮慡堳乯丂丂丂屼楈偄傟丂乮4柤乯 仧仦仧丂椺戝嵳(摉擔)丂仧仦仧 丒7寧仜仜擔(擔) 丂(廤崌:屵慜6帪)丄恄梎敿揨拝梡 丒孼掜恄幮愙懸応愝塩乮媨擖30暘慜乯丗丂僑僓丄僥乕僽儖愝塩丄從拺乮僂乕儘儞妱傝丄悈妱傝偺儎僇儞乯僙僢僩丄娛價乕儖丄偍拑丄僕儏乕僗椶丂 丒恄梎摍偺屻偐偨偢偗 仧仦仧丂弨旛崁栚丂仧仦仧 嘆僥儞僩丄僽儖乕僔乕僩丅僑僓丄夅庢慄崄 嘇娛價乕儖丄擔杮庰乮丂杮乯丄昘乮丂戃乯丄僂乕儘儞拑丄悈乮奺5杮乯丄僾僗僠僢僋僐僢僾乮200屄乯乮250丗2敔乯丄 嘊抍愵丄庤怈 嘋夛応寈旛(昞棤摴楬晅嬤)惵僷僩埶棅 嘍仛仦仛仦仛仦仛仦仛採摂梡乽俆侽倂乿偺揹媴挷払媦傃僜働僢僩曗廋丠 |